議論

過熱する中学受験。青木裕子さんと考える「子どものための適度な学習」とは?

過熱する中学受験熱。早まる中学受験準備。

常石: SPRIXの常石です。よろしくお願いします。

青木: 青木裕子です。よろしくお願いします。

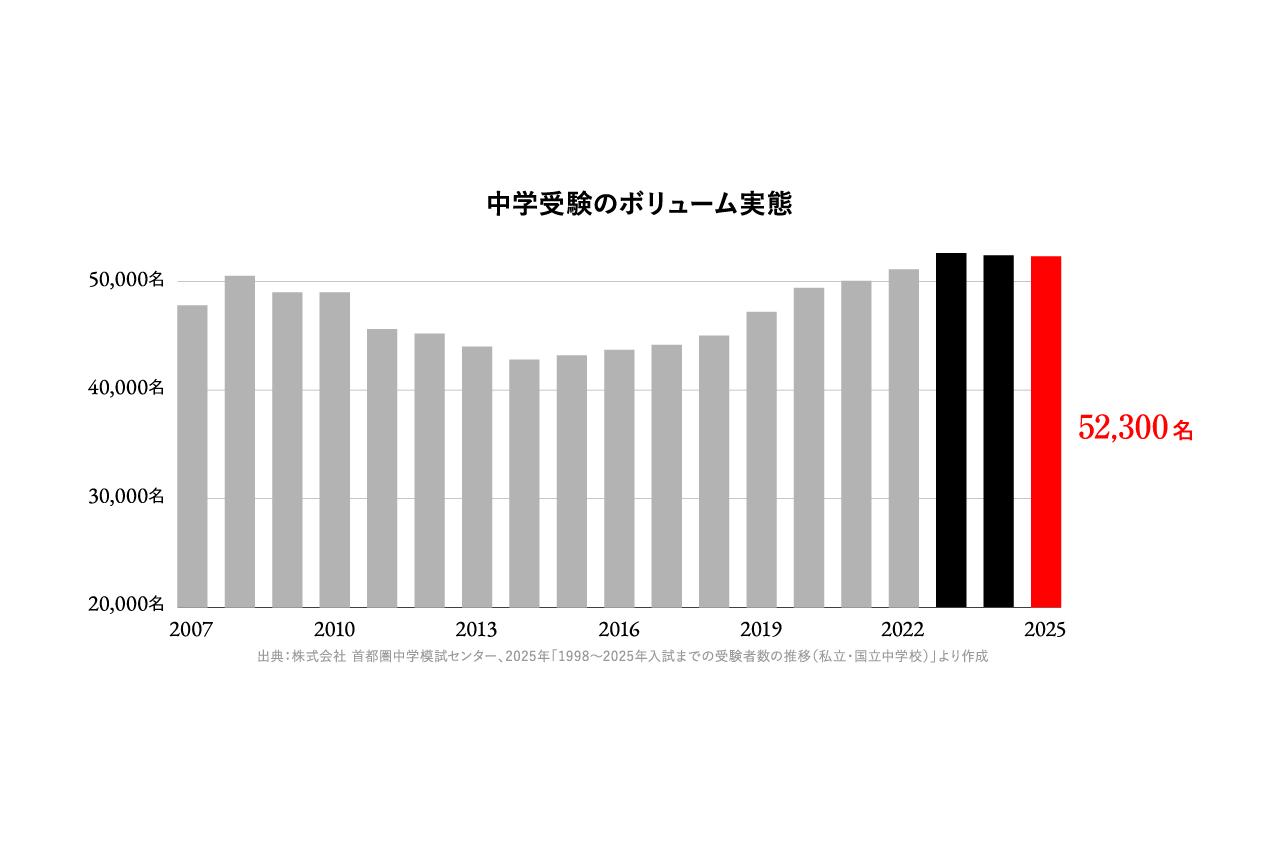

常石: いろいろとざっくらばらんにお話しできたらと思っています。早速ですが、テーマは中学受験。少子化が進んでいますけど、中学受験をされている方って徐々に増えてきています。首都圏で見てみると過去40年で3番目に多い数字。非常に盛り上がっているんですね。青木さんは、周りにいらっしゃるお母様方の反応も含めて、どう受け止めていますか?

(出典:株式会社 首都圏中学模試センター)

青木: 中学受験熱の高まりは本当に感じます。 特に教育熱の高い地域に住んでいるからかもしれないのですが、公立の小学校に子どもが通っている友人は、クラスで8割9割が中学受験をするとのこと。受験をしない子はチラホラで、しない子はしない理由があるからしない、する方が普通という温度感になっているみたいです。

常石; なるほど。そこまで過熱しているんですね。

青木: うちの息子たちは2人とも小学校受験を経験しています。「もしも小学校受験で希望の学校に入れなかったら、中学校受験に向けた塾の準備をしよう」と、当時そんな話が出るくらい、我が家も中学受験に近づいていました。

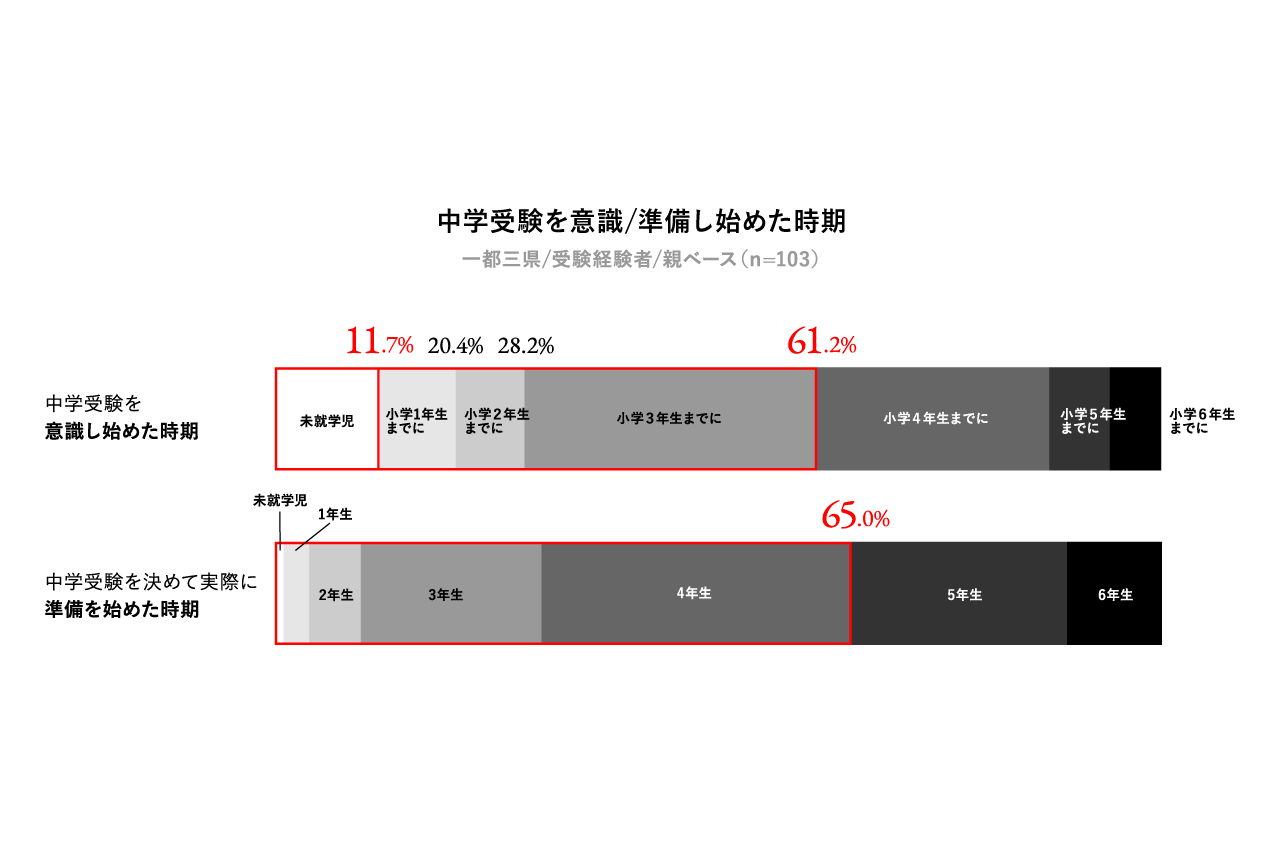

常石: たしかに、時期も早まっていますよね。中学受験経験者の6割強が小学校3年生までに受験を意識するというデータがあります。青木さんご自身も、早く動いたほうがいいと感じたことはありますか?

(出典:SPRIX「中学受験のホンネ調査」)

青木: やっぱり親としては自分が動かなかったことや、自分が情報を入れなかったことによって子どもにデメリットがあるというのが一番怖いです。「もう始めてる子は漢字全部終わってるらしいよ」と言われると「そうか、やらなきゃいけないんだ」と焦る気持ちには、どうしてもなってしまいますよね。

常石: 実際、小学校受験もされていて、早め早めに動いたのですか?

青木: 早め早めというわけではないのですが、教育熱の高い環境にいたことので息子の周りのお友達がみんなお教室に通っていて。「僕もそういうところに行ってみたい」と、始まりは子ども発信でした。一度その教室を覗いてみたら、体験重視で親子いっしょに取り組むプログラムが多かったのです。「これならばやってみても、今後の人生の糧になるのでは?」という気持ちからスタートしています。受験というと机に縛り付けて勉強させるようなイメージが強かったんですが、小学校受験は違いました。

長すぎる勉強習慣が犠牲にするもの。

常石: 中学受験の厳しい詰め込みのイメージよりも、小学校受験の方がもう少し緩やかなのですかね?

青木: そうですね。中学受験が過熱しすぎて、それを避けるために小学校受験するという考え方の人も、私の周りにはいました。私自身はあまりその考えではなくて、まずは6年間、「この小学校で過ごしたい」というモチベーションで学校を選んでいます。ただ一方で、いろんな人のご意見を聞いていると、中学受験を経験できてよかったというお話も聞くじゃないですか。

常石: はい。よく耳にします。

青木: 特に一貫校では、中学生になると外から受験して入ってくる子たちがいます。やっぱり、受験を経験した子は強いだろうなとか、学力高いだろうなと思ってしまいます。うちの子たちはその経験がなくてほんとうに大丈夫なんだろうかと不安になる気持ちはどうしてもあります。

常石: うーん、なるほど。内部生か外部生か、どっちが頑張ってたんだみたいな議論は、永遠にありますよね。実際、なにが違うんでしょうか?

青木: やっぱり話を聞いていると、一番は勉強習慣だと言われていますよね。

常石: なるほど。

青木: 直前期に1日10時間勉強して受験をくぐりぬけた外部生に比べると、やはり内部生は目的を持って勉強するという経験が少ない。中学受験のそういう集中して取り組む経験が子どもを成長させる側面もあるのかなとは思いますね。

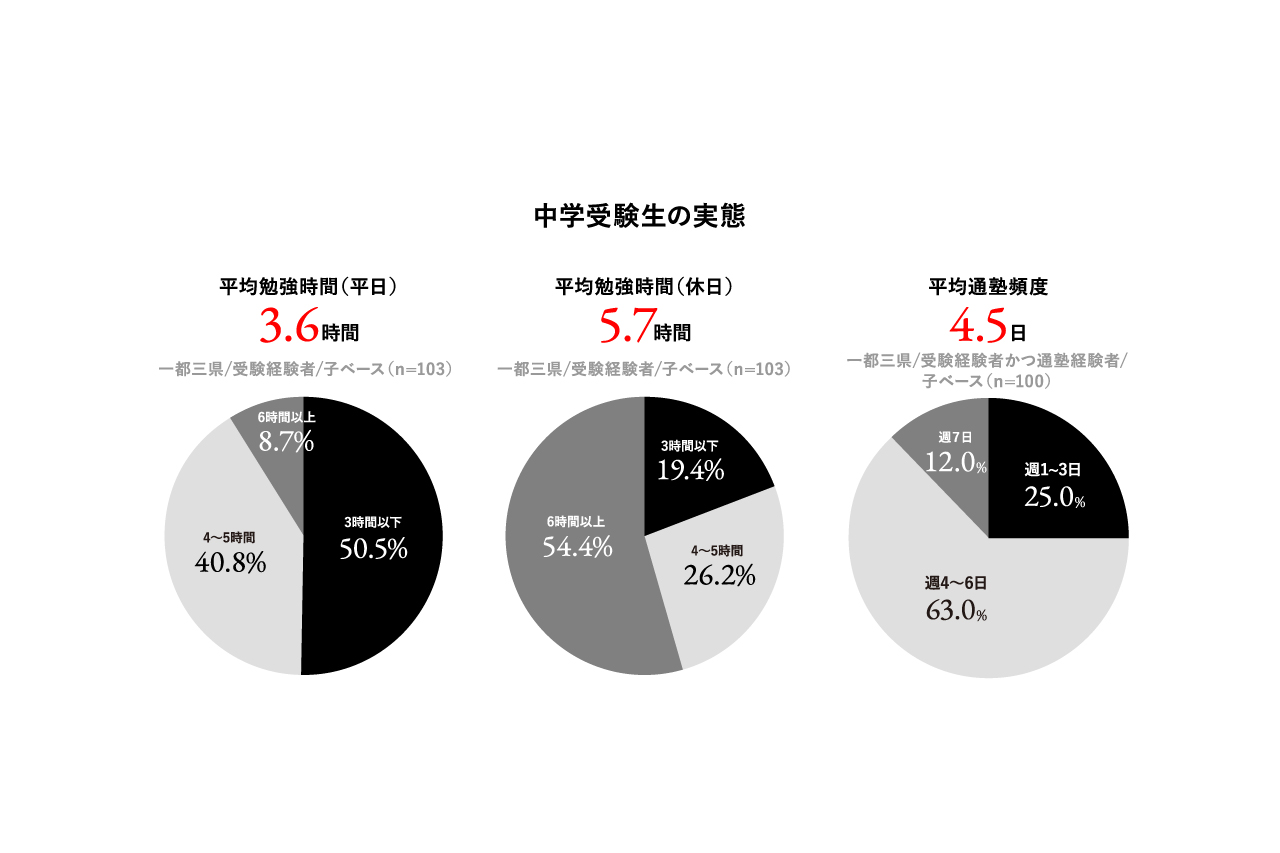

常石:そうですよね。これもデータがありまして、小学6年生の時の平均通塾頻度は週に4.5日。休日は5.7時間勉強し、平日は3.6時間勉強している。特に、この平日の3.6時間は強烈なデータです。毎日、学校終わりにそれだけしてるわけです。

(出典:SPRIX「中学受験のホンネ調査」)

常石:これを勉強習慣ととらえることもできますし、小学生でこれだけ勉強するなんておかしなことだと思うこともできますよね。

青木:確かに。実際、放課後からこんなに勉強していたら、帰宅するのは夜遅くなりますよね。

常石: なるでしょうね。塾から帰って、お風呂入ったら10時、11時。さらに宿題も出ていたりして...

青木: そうですよね...受験勉強に全て集中するつもりでないとなかなか難しい世界ですよね。

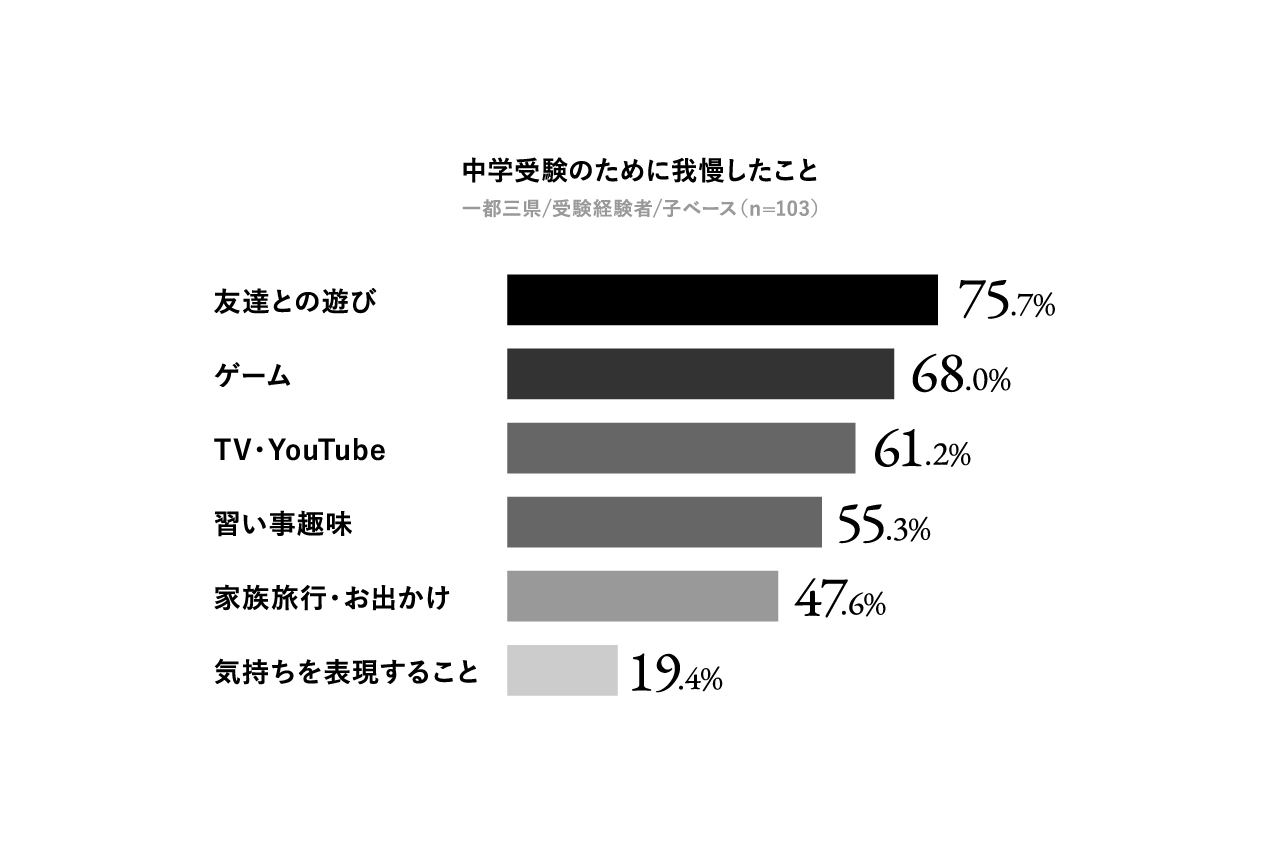

常石: そうなんです。なので、これだけの時間を確保するために何かを辞めていく子どもたちがいます。こちらもデータがあります。

(出典:SPRIX「中学受験のホンネ調査」)

常石: 上から順に、遊ばなくなった。好きなゲームをやらなかった。TV・YouTubeも見なくなった。まあでもこれぐらいの時間はある程度仕方ないのかなと思うのですが、ずっと続けてきた習い事とかも辞めていってしまうと、もったいないですよね。例えば、英語。なぜか中学受験には英語がないので、中学受験を目指すと辞めてしまう人がいますよね。

青木: 逆に言うと小中一貫校では、中学受験で入ってくる子たちに学力が及ばないので、英語しか勝負ができるところがないからと、英語に力を入れる子が多い印象です。

常石: なるほど。逆にそうなるんですね。

青木: 英語もそうですが、その時期にしかできない体験っていろいろありますよね。中学受験で何かを得る人もいるけれど、大事なものを犠牲にしている人もいるという実態は考える必要があると思います。小学生って子どもによって成長段階がまちまちなので、一人一人の成長に合わせた教育のあり方を考えていかないといけないですよね。

常石: 受験のスケジュールは一律で、みんな同じようにその時間軸に乗っけていく。ただ、なかにはついていくのが難しい子も出てきます。その子たちにとって、受験に注いだ時間や月日は、何らかの犠牲のもとに成り立っている勉強時間だったりするわけです。うまくタイムマネジメントできないと、確実に後悔が残っていってしまいます。

子どもを苦しめる、「上へ、上へ」という圧力。

青木: 中学受験って過熱すればするほど、そして参入者が増えれば増えるほど、難易度は上がっていくわけじゃないですか。そうすると、どれだけ勉強しても足りないという状況が出てきますよね。どこかで「ここまで」を決めないと終わりが見えず疲弊する家庭がでてきてしまいますよね?

常石: 「ここまで」をどう定義するかですよね。本来は、適度なバランスでボリュームを減らしても志望している学校に通るといいのですが…実態は逆で、親も塾も「ベストエフォートを」と力を入れた結果、受講コースはたくさん作られるし、オプションもどんどんプラスでかかっていきます。塾としてもやっぱり落ちてほしくはないので、よかれと思って「勉強する方に」寄せてしまう。保護者の方も、その異常事態を子どものためにと受け入れる。この循環があるからどんどん勉強時間が増えていく。

青木: そうですよね...ちなみに、やればやるほど成績って上がるものなんでしょうか? 私は、そもそもそこに疑問があります。例えば、私は運動が得意ではなくて、ものすごく頑張ってもきっと足は速くならないと思うんです。 ある程度まではいけたとしても、オリンピックに出られるようにはならない。それと同じで、勉強もその子の適切なゴール地点があると思っています。

全員やればやるだけ成績が上がっていくのであれば、「みんな東大行けちゃうよね」みたいな世界になってくるじゃないですか?そこの見極めがとても難しくて、だからこそ大事なのかなと思っています。

常石: なるほど、教育の現場をみていて感じることとしては、まず量をこなせばある程度はいきます。ただ、その「ある程度」は残酷かもしれないですが、そのお子さんの適性によります。それこそ東大まで届く頑張りができる子と、それよりは運動の方が得意なお子さんもいる。そこは本当に様々です。私も運動はあまりできない方ですけど、でも走り込めば少しは速くなるじゃないですか。それくらいのことは必ずどの子にもあって、プラスにはなるかなと思っています。

青木: 自分が輝ける場所で輝いていくというのが、人生にとってベストなのではと私は思っています。ただ、中学受験の過熱具合を見ていると、「上へ、上へ」という空気感がどうしてもあるのかなと感じてしまいます。その空気感によって、「幸せになる子」と「そうではない子」がどうしても出てきてしまう。

常石:中学受験に限らずですが、得意なものをご両親が見いだしてあげられるといいですよね。例えば、「あなたは水泳がすごく向いてるね」と早めに分かれば水泳に没頭すればいい。ただ、誰もがすぐに得意が見つかるわけではないですよね。「大学に行ければなんとなく人生はまあオッケー」みたいなセーフティーネットを信じて、まだ子どもの適性がわからないなりに多くの人が中学受験に挑んでいっているのが今の過度な受験対策の要因なんです。

青木: そうですよね。

常石: そうやって学歴を獲得する世界に一旦入ろうと入ってみると、ものすごい集団意識で煽られていて、その子に合わないレベルまでやらなきゃいけない。そんなギャップに戸惑い、負荷がかかっているのが中学受験の実態です。高校生や、高校受験を目指す中学生後半ぐらいまで成長してくると、本人も自分の向き不向きも分かってきたりするのですが、小学生はまだそこまではわからない。だから、「いろんな可能性があるよね」「勉強の可能性もあるんだよ」と言われて、とりあえずトップの学校を目指すことになってしまう。

青木: なるほど。

常石: もちろん私たちも「勉強すればできるようになるよ」と信じてはいますが、やっぱり塾をやっていると残念ながら全員が100点を取れるわけではないこともわかります。その子その子に応じた志望校、その子その子に応じた点数というものがある程度あると認識することから始めなければいけないと思っています。

青木: そうですよね。 その子がちょうど成長するぐらいのレベル感。頑張って勉強して適切な学校に入れるのであれば中学受験はすごくいいなと思うんですけど、目的が先行してしまうとしんどくなってしまいますよね。

常石: ただ、目的をしっかり持ち続けるっていうのもなかなか簡単ではないというか。

青木: そうですね。

常石:「上なら上の方がいいだろう」という単純な価値観がある中で、「うちの子どものゴールはここだよ」としっかり設定するのは難しいです。

将来のための勉強が、今のプレッシャーに。

青木: そうですよね。難しいです。うちの小学6年生の子は思春期でして...親の言うことなど何も聞かないんです。親子関係がただでさえ難しくなるこの時期に、協力して中学受験を進めていくこと、そして親が適度な期待をかけることの難しさみたいなものもきっとありますよね。

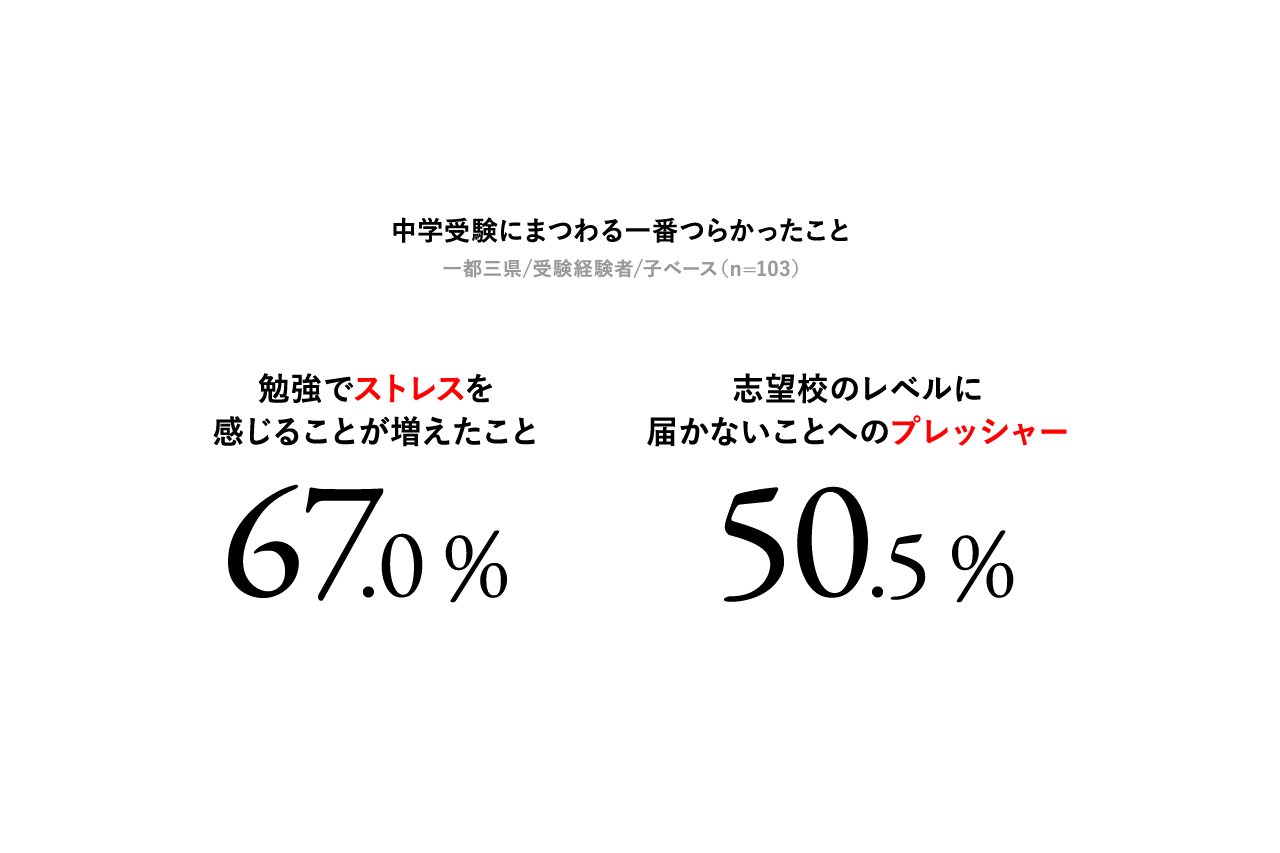

常石: そういうものがストレスやプレッシャーになってしまう子はいますね。例えばこのデータだと、67%が中学受験でストレスを感じている。ちょっと負荷がかかりすぎていますよね。

(出典:SPRIX「中学受験のホンネ調査」)

青木: そうですね。

常石: 週4-5日こういったストレスを感じながらやっていくというのはちょっとかわいそうな気もします。

青木: 勉強は全てが全て「わぁ楽しい」ってできるものではない。むしろ、「嫌なことでも頑張ってみよう」という力をつける期間でもあるじゃないですか。でも、それがストレスになってしまうとよくない。そのバランスの取り方は、保護者としてもすごく難しくて、中学校受験の世界に入ってしまうと、どんどん見えなくなっていくんだろうなと想像できてしまいます。ただ、実際どのご家庭も根本的には子どものために始めた中学受験だったりもすると思うので難しいですよね。

常石: 誰も悪気がないところがまた問題といえば問題ですよね。子どものことを考えれば考えるほど、「もうちょっと頑張りなさい、それは将来のためだから。」というストレスのかけ方が成立してしまう。

青木: 子供も子供でうまくいってる時はちょっと楽しくなったりして、「もっとやる!」なんて言ってるのに、うまくいかない時に「そもそも俺はこんなことやりたくなかった」と言われるとまあ揉めますよね(笑)

常石: お話しを伺ってると、青木さんはお子さんへの期待のかけ方がちょうどよさそうですよね。なにか気をつけてらっしゃることはあるんですか?

青木: 気をつけているというか、我が家の場合は、夫が学歴と無縁の世界で生きているので、「これが正解」というのが家庭の中にないわけですよね。 「大学までは出なさい」っていうことがないので(笑)

なので、何をやっても「自分で責任を取れるのであれば正解」ということしか、うちの家庭の中にはないので、親からこうしなさいということはなかなかない。一方で、正解がない分、大変だなと思うこともあります。やっぱり目指す正解があると、その方が子どもにも伝えやすいので。

常石: 例えば中学受験でバリバリやった高学歴のお父さんお母さんの間に生まれたお子さんだと親が正解みたいなものがあるじゃないですか。そういった窮屈感も青木さんのご家庭にはなさそうで素晴らしい...。

青木: いえいえ、そんな。でもやっぱり、学校を辞めてユーチューバーになると宣言されたら、戸惑うとは思います(笑)

愛されて育つことが、学びの基礎。

青木: 中学受験に関係なく「子どもの学び」について伺ってみたいのですが、どの時期にどういう学びを得てきた子がその後伸びていくものなのでしょうか?本来、小学生のこの時期はこういうことを学んでおくのがいいという指針はあるのでしょうか?

常石: 「何をやるか」の部分は一人一人それぞれでいいのですが、大切なのはちゃんと褒められて、認められて承認されてきたという経験です。少し大きい言葉を使うと、ちゃんと愛されてきたっていう経験が一番その後に影響してくる。子どもを愛すること、疑いのない愛情をかけることがベースにある。私たちが、お預かりしている中高生の生徒さんも、どちらかというと勉強が苦手なお子さんがすごく多いんですけど、例えば、勉強以外で「今日の髪型かっこいいじゃん」なんて褒めるところから盛り上がったりする。そうするとお子さんもノッてくださるので、前向きな気持ちになって、なぜか数学に熱心に取り組むというようなことがあります。そういう小さなことから、定期テストで今までの自分よりも成果が出て今度は英語もやるようになったりしていく。何ならなぜか急に毎朝、素振りを始めたり、走り始めたり。そういう風に前向きになっていくことがよくあるんです。

青木: たしかに、子育てしていると「この子が考えていることがわからない」ということもあるのですが、「わかりやすいな」と思うところも多くて。子供って、そういうちょっとした言葉ひとつで変わることはありますよね。ただ、褒め方って難しいなとも思っていて。よく結果を褒めちゃいけないみたいなことを言うじゃないですか。そのあたりはどうしたらいいんでしょうか?

常石: それは全然、気にしないでください。「質より量、量より頻度」と私は思ってまして、どういうタイミングで褒めるのがより効果的かっていうことを考えて、褒めることを一回躊躇するよりは、もう褒めればいいんじゃないでしょうか?

青木: なるほど、なるほど。

常石: 「ずっと褒めてると、あざとく感じられる」なんて皆さんおっしゃるんですけど、そんなこと気にするくらいだったら、褒めとけばいいじゃないですか。

青木: なんだろう、なるほどと思いました。確かに「褒めるか、いや、ここは違うかもしれない」って引っ込めることありますけど、そんなこと考えるくらいだったら褒めちゃっていいですね。

常石: お子さんはそういう面では幸い単純かもしれませんので、どんどんどんどん褒めていただければいいと思います。

正解のある学びと、正解のない学び。

常石: 私から逆に質問なのですが、「塾や家庭教師から得られる学び」と、「お子さんご自身が外の世界を体験することで得られる学び」をどう住み分けていたり、どうバランスを取るかなど、お考えありますか?

青木: 実は私、『3歳からの子育て歳時記』という本を出してまして、幼少期に関しては体験教育をすごく重視したいという気持ちがあります。 体験って学びのベースだと思っていて、 学びが楽しいと感じる元の基礎の部分なので大事にしたいと思っています。興味関心をそもそも「持てる」ことも才能だと思っているので、そこを幼少期に磨きたいという気持ちがありました。

出版元:講談社『3歳からの子育て歳時記』

真摯に子育てに取り組む日々をつづるFRaUwebの人気連載を書籍化!親子「共育」として、3歳から親子で一緒に楽しめる。日々の育児の参考になる情報も詰まった1冊。

常石: なるほど。

青木: ただ、やはり小学校高学年になってくると、体験ではない知識の積み上げみたいなことも必要になってきて、楽しいだけでは済まなくなってきますよね。小学校6年間で学びの形が変化していく難しさを今まさに感じていますね。

常石: 体験型の学びは具体的にはどういうことをやっているのですか?

青木: それこそ畑仕事を一緒にやってみたり。それが後々、理科の学びにつながったりしますよね。読書も体験の一つで、全てのベースになる国語力につながります。理科や社会、算数もですけど、日常で当たり前にやっていたことがテストに出ることは多い。その入口がどこだったかを体験しておくというのは、その後の学びに対する前向きさにつながってくるかなと思っています。

常石: 完璧ですね!

青木: とんでもないです。実際、探究学習は今いろんな学校で取り入れられていて、自分で考えて自分で発表する機会が、我々が子供の頃よりは増えています。ただ、どうしても正解を求めていく癖が抜けなくて。「どう発表したら正解かな」とか、「どう感じるのが正解なんだろう」を考えてしまう。それこそ今は調べるとすぐに正解が出てしまう時代です。本当の意味での探究ってすごく難しいなと常々感じています。

常石: すごいですね。本当に教育のプロでいらっしゃるような課題意識です。おっしゃるとおりで、正解がある世界で育ってきた人が先生になっていますので、ファシリテーションがやはりなかなか難しい。でも少しずつ公教育の現場でも始まってきていますから、これから伸びていくのかなという気はしています。

青木: 子どもたちを見ていても、正解を出すことが正しいという教育と、いやいや正解なんてないんだよという教育でダブルスタンダードになっていって、大変そうだなと思う時があります。

常石: 今までは、正解がある世界で駆け上がった人は地力があるので、正解のない世界でも活躍できる割り切りがあったのですが、今は変化の時かもしれないですね。正解があるというのも結局はテストじゃないと選べない。技術的な制約もある中で、教育現場も考えを巡らせてトライをしては戻ったりを繰り返しています。探究型学習も大事だよと言われているものの、学校の定期テストはやっぱり変わらないんですよね。 学校は正解がある世界でしかやっぱり測れない、そこの理想と現実はあるのでまだまだ進みは早くないなという印象です。

青木: なるほど。

常石; でも、今日話していて、青木さんのようにお子さんのために体験を用意してくれるご家庭がすこしでも増えるといいなと思いました。 本当に。

青木: 今、周りが中学受験に取り組んでいたり、我が家も4年生、6年生という親との関係含めて教育が難しくなってくる年齢です。これからどうしていけばいいのか迷うことも多いんですが、今日はたくさん学びになる話がありました。

常石: よかったです。

青木: 信じて頑張っていこうと思います。

常石: 今日は私こそ本当に勉強させていただきました。

青木: とはいえ、定期試験でちょっと落ち込んだら相談にのってください(笑)

常石: 私でよければ(笑) 今日はどうもありがとうございました。

<対談ゲスト プロフィール>

青木裕子(あおきゆうこ)フリーアナウンサー

1983年1月7日生まれ、埼玉県出身。2005年に慶応大学を卒業し、TBSテレビにアナウンサーとして入社。『サンデージャポン』や『News23X』をはじめ、バラエティ・報道・スポーツ等多くの番組を担当し天真爛漫な人柄で注目を集める。2012年12月末にTBSテレビを退職し、フリーアナウンサーとして活動をスタート。2014年に第1子、2016年に第2子を出産し2児の母として、現在はモデル、ナレーション等活動の幅も広げ活躍中。